江浦文庙:创建与修葺

文章来源:本站 发布者: 发布时间:2023-11-08 阅读:1649 次

来源:

甘继民

江浦文庙:创建与修葺

甘继民

文庙即孔庙。唐开元二十七年(739)封孔子为文宣王,因称孔庙为文宣王庙,简称文庙。各地文庙皆附带地方儒学(校),当地分管教育的衙署也大多附庸于此,因此文庙就自然成为古代地方文化教育中心,其建筑规模往往也较为宏大。

旧江浦县文庙在县衙东侧、旷口山(今凤凰山)南麓、东门大街北侧,旧址上至今尚存一座五开间大成殿,在今浦口区江浦街道文昌路北侧、凤凰小区内。现为南京市市级文保单位。

江浦文庙始建于明洪武二十五年(1392)。其后历经重建、改建、扩建与维修。清咸丰年间遭太平军兵燹之后,仅存明伦堂三楹、教谕、训导廨数间。光绪六年(1880),金陵善后局檄委候补知县朱之幹督造大成殿、戟门各五楹,环以墙垣;光绪十四年(1888),知县程鑫又添建正屋三间,东西抱厦八间,用作“珠江书院”,正间悬有“珠江秀萃”匾额一方。光绪二十七年(1901),清廷诏令各州、县均设小学,至二十九年(1903)知县邝兆雷乃于此建屋五间,连同珠江书院,缭以周垣,设立高等小学堂一所,这所小学堂就是今江浦实验小学的前身。民国时期的县教育局也厝用书院旧屋办公。[①]

创建

据李维樾《崇祯江浦县志》卷八《学校志》,江浦文庙初创于浦子口城内,洪武二十五年知县仇存仁迁建于新县治之东偏。宣德元年(1426)县丞李文焕修,通政使羊城陈琏记。碑记如下:

圣朝奄有区宇,首建学校,崇教化,厚风俗,育贤才,以敦治本,自三代以来,未有若今日之盛,而江浦儒学兴建之由,可得而稽也。

洪武初肇,置县于浦口,隶应天府,其土地、人民乃滁、和、六合所割者,复分江宁二千户以实之。二十四年,改辟驿道,始设江淮卫于县西南二十里旷口山之阳,遂迁县与卫俱,复徙儒学于县治之东隅。缭垣四周,棂星中峙,由戟门入,南向为大成殿,距殿之北为明伦堂,堂左右为斋,廊庑环合,缔构精致。于管库、庖湢亦皆完美,罔弗如式。

矧地去京师(南京)才隔大江,每一延瞩,龙盘虎踞形胜举在眉睫,而儒学适据江山之会,夐出埃壒之表,肄业于此,可以澄心涤虑,有优游名教之乐。奈岁久且敝,县当要冲,庶务纠棼,令、丞、簿月朔望一入学,谒先圣、课诸生为故常,讲席未撤,则匆匆上马去,奚暇按视而加修理乎?或有意加修葺,下人缘为奸欺,徒费资用,圬墁支撑、耳目所及,以诬不察,日就倾圮。

宣德元年春,大同广灵李文焕来为丞,始力赞同寅修饬,躬自程督,刮绝蟊蠹。自殿堂、门庑、斋舍,次第以新,旧规复矣。所费一出僚寀俸资及搢绅君子佽助,官氓不与焉。教谕庐陵孙鼎与训导嘉禾孙珙议曰:“自始置县建学垂六十余载,然未有以纪其实,后将焉考?”以予尝守滁阳,知之颇悉,故述颠末,征文为记。

予惟学校之设,于世关系甚重,教化于是乎兴,风俗于是乎厚,人材于是乎作成,若学政既行,教养法备,则三者岁月可冀,否则欲求乎教化兴行、风俗不偷、人材盛于古,难矣!我皇明绍百王正统,一四海而君主之,列圣继作,首诏天下以崇学育才为急,文化日隆,贤才日盛,风俗日厚,矧江浦为畿内名邑,士俗素美,作兴有人,由学校出跻显仕踵肩相属,今学于斯者当相与薰淑,扶植伦纪,磨砺志气,则德可观,文艺可取,他日由科贡进以就天子器使,尤当摅忠竭忱,懋建勋业,砥砺名节,为邦家之光,岂徒干利禄、钓声名、取贵重而已?若然,庶不负国家建学之意与司教化者之望也。其尚勉旃!

该文包含着江浦置县、迁移县治、文庙创建缘起、文庙规制、举办县学的文化作用等等历史信息。《江浦埤乘》收录文庙修葺、改扩建碑记计14篇,清末尚存文庙修建碑7方,读此篇碑记可见其一斑。

维修

宣德五年(1430),知县严迪修大成殿,都御史豫章熊概、侍读学士陈勉皆有记(二文略);巡按御史陈䌹檄令县府建“科贡题名碑”,南京国子监司业陈敬宗为记(文略)。

景泰间知县劳钺重建明伦堂。

天顺七年(1463)知县彭烈重建戟门。

成化十二年(1476)教谕吾冔重建大成殿,知县胡昉记(文略)。成化十五年(1479),教谕吾冔建求乐亭,庄昶先生记(文略);成化二十年(1484)知县萧育重建棂星门。弘治三年(1490)重建神厨,弘治十二年(1499)知县胡昉大修,侍郎宁都董越记(文略)。嘉靖二十五年(1546)知县张峰建青云阁,教谕胡悊记(文略);三十年(1551)知县侯国治、教谕吴让凿泮池;三十二年(1553)侯国治改建名宦、乡贤祠。[②]

万历五年(1577)大修,又改建启圣祠,南京吏部主事周光镐碑记(文略);万历八年(1580)建文明楼,翰林编修江宁余孟麟记(文略,石碑今在);十九年,知县王守正建文昌楼于明伦堂左;二十三年重修敬一亭,编修顾起元记(文略);三十八年重修文明、文昌二楼,御史陈禹谟记(文略)。

崇祯六年(1632),知县黏洪录重修;八年(1634),知县李维樾重修明伦堂。

康熙元年(1662),教谕汪湛斯重修;十年(1671),知县徐龙光重修大成殿、明伦堂;二十三年(1684),教谕秦松华、训导张士猷重修,吏部尚书张玉书作记(文略);二十七年,知县郎廷泰重修;三十四年,知县甘国埏、教谕朱彩、训导王闻晋重建大成殿,修启圣祠、明伦堂。

雍正二年(1724),知县项维正重修崇圣祠(是年,奉旨改启圣祠为崇圣祠,追封孔子五代祖为王);四年,知县项维正、教谕朱廷策、训导王䭲重修大成殿,重建东西庑、戟门、明伦堂,改建名宦祠于明伦堂右。

乾隆二十六年(1761),知县曹袭先重修;三十九年,知县梁昌圣重修,并作记(文略)。

嘉庆十五年(1810),知县丁猷骏重修,并记(文略)。

道光十八年(1838),知县邓梦鲤重修,并记(文略)。

咸丰年间,庙庭全毁,仅存明伦堂三楹、教谕训导廨数间、修建碑七方而已。

规制

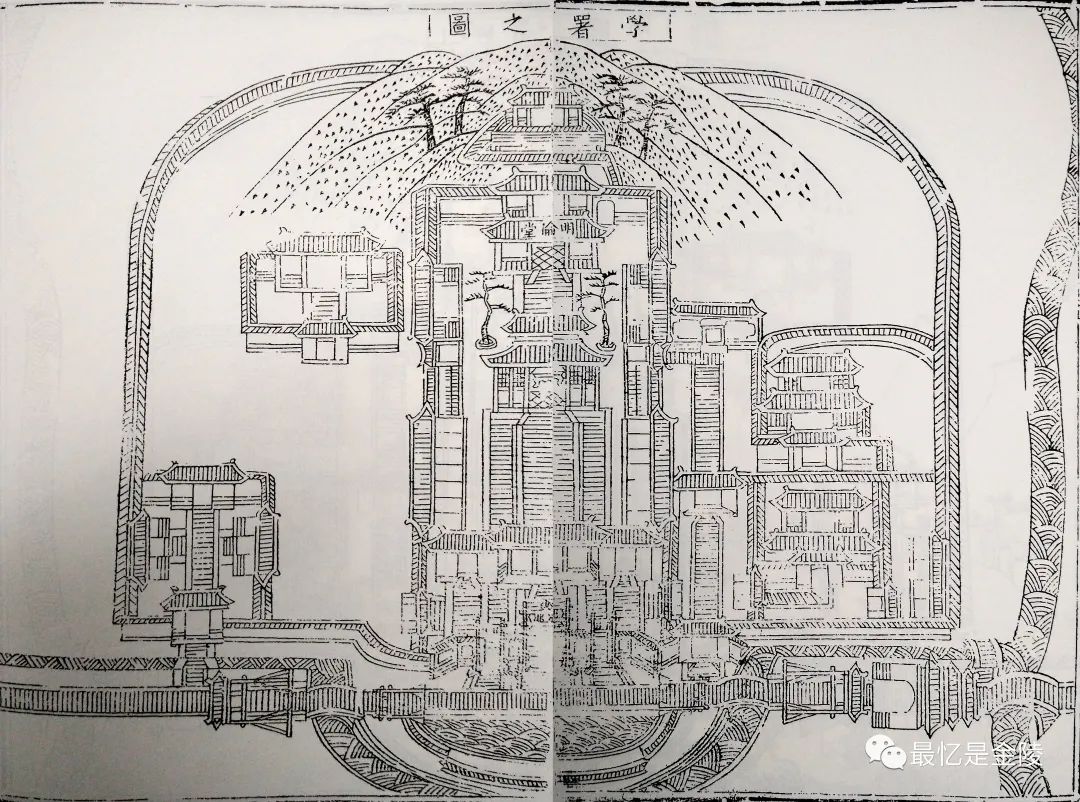

中为大成殿,两翼为东西庑,左右为祭器库、为斋湢房。前为戟门,门右为乡贤祠。前为棂星门,为屏门,左右栅栏各一座,中为泮池,池南为照墙,墙南为天开楼,迤东为门屏,右为文明楼。后为明伦堂,东为日新斋,西为时习斋。最后为崇圣祠。西斋右为“礼门”,又西为名宦祠,前为射圃。东斋左为“义路”,东为教谕廨,又东为求乐亭,亭右为莲池。义路前为仪门,门东为训导廨,前为大门,门外为腾蛟、起凤二桥,桥外为“继往开来”“攀龙附凤”二坊。又左为青云阁,又前为新河。

(《康熙江浦县志》学署图)

光绪年间,江浦文庙虽在旧址上有所重建,但规模与气势皆远小于旧制。据邑人詹其贵《民国江浦县续志稿》,清末江浦文庙及所附珠江书院,是县府祭孔、举办县学、组织童生考试的重要场所,后又辟地改建出一所高等小学(今江浦实验小学)。

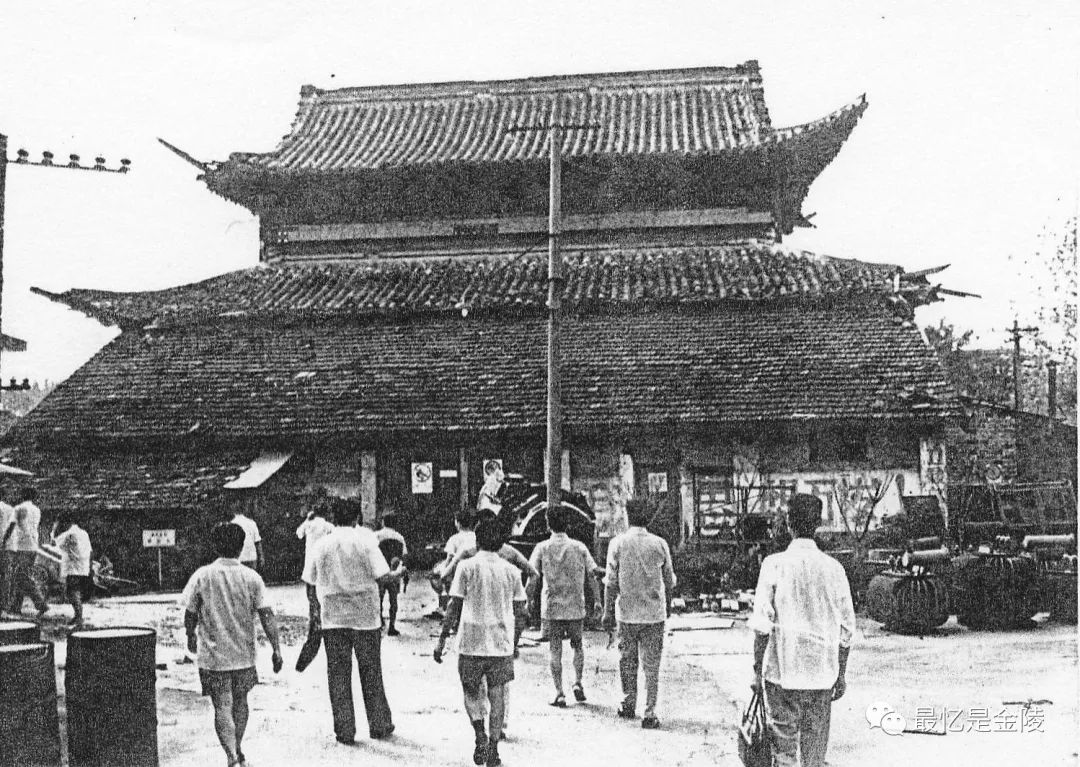

民国二年(1913)发生宁垣独立运动(孙中山、黄兴发动的“二次革命”),南北兵士络绎于途,民国三年有马队驻扎文庙中,“以殿庑森严之地为军士游牧之场,惨目伤心,于斯已极!”其后虽经邑人请于军长,敕令迁出,然已晚矣。民国十七年(1928)八月,县政府成立民国教育馆,附设民众夜校一所,暂假文庙为馆址。“建国后”至上世纪九十年代,大成殿先后被用作粮仓、剧团排练房、无线电厂烤漆车间、变压器厂仓库。据原江浦县档案局资料,大成殿至20世纪60年代中期基本完整,“文革”期间,戟门及两庑相继残毁。

(修缮前的江浦文庙)

(今江浦文庙,已经修建)

现状

1999年1月起,县政府投资60万元,对大成殿屋架牮正加固,重砌护墙,制安翼角,替换部分椽子及博风板、垂鱼等部件,以灰色筒瓦重盖屋面、屋脊按原样重建,配制格扇门窗,周阶沿石、侧塘石、踏步石、垂带石全部归位。政府还结合房地产开发建设,改善了大成殿周边的环境。

文物价值

江浦文庙(大成殿)是一座重檐歇山式砖木结构古建筑,通高18米,外形美观,新建于光绪六年(1880),迄今已有140多年历史,是浦口区保存至今的唯一的古建实体遗存,作为江浦文庙的残余,它见证了明清时期以及现当代江浦地方的社会变化历史,尤其是地方儒教活动、教育事业的变化发展历史。

与之有关的文献资料,借助地方志、当事作者诗文集、石碑(仅存一方,为明代余孟麟的《江浦县重修儒学碑》,今在求雨山林散之纪念馆)等媒介,保存至今,且较为连贯完整,也大有收集、整理、出版、保护的必要。

2023年10月21日

[①] 这段史料取自侯宗海等《江浦埤乘》及詹其桂《民国江浦县续志稿》。

[②] 青云阁:万历八年(1580)筑县城,此阁改建于东门城楼上。