文武双全!舟山这条路上曾有过县衙官仓、学宫御书楼……

文章来源:本站 发布者: 发布时间:2024-01-30 阅读:1981 次

来源:舟山民政

王建富

昌国路

位于定海老城的东西轴线之上,东起长岗山东麓紫檀山庄,西至环城西路,长2072米,宽20米。因沿路原有定海县衙,后改为舟山市人民政府驻地,为纪念宋元时期古县名——昌国县而得名。

昌国路原没有街路,1942年,侵华日军为打通定海老城的东西向通道,强迫居民拆部分定海老城建穿城公路。1980年,在原简易公路基础上进行拓宽和改建。1984年,建至环城东路。1992年,向东延伸至现昌洲大道附近。1993年,完成了全路段路面改造。后在世纪之交建设紫竹公寓和紫檀山庄过程中,延伸到紫檀山庄。

昌国县名,可以上溯到北宋熙宁六年(1073)六月,曾任鄞县县令,当时任宰相的王安石根据当时防卫“海上丝绸之路”安全和“富国强兵”战略需要出发,奏请神宗帝准许在旧翁山县地重建县治,取名“昌国”,“意其东腔日本,北接登莱,南亘瓯闽,西通吴会,实海中之巨障,足以昌壮国势焉”。明洪武十九年(1386)明太祖朱元璋实施残酷的“海禁”政策,将昌国县居民强行遣徙入内陆。次年六月废县,并迁昌国卫于象山县。

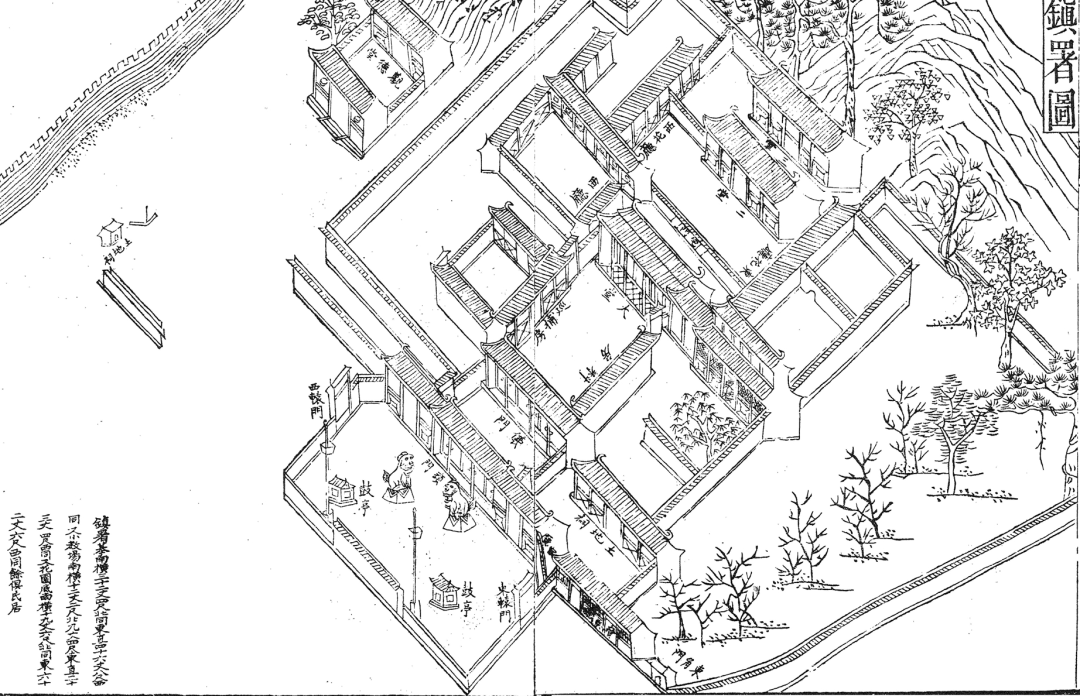

图:定海镇总兵府图(转引自清《光绪定海厅志》)

昌国路沿线

旧为定海县城的中心区域

南北中轴线上原有县衙和官仓

东边有学宫和御书楼

西边有总镇府、祖印禅寺、定海公学和定海公园

01

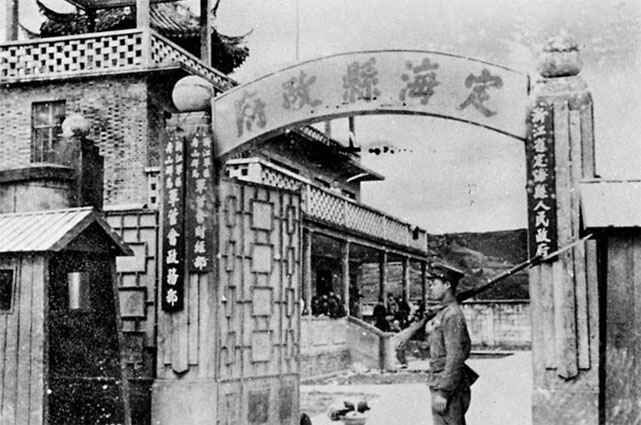

昌国路上有县衙和总镇府

1950年以后,原县衙改设为定海县人民政府驻地,后随行政区划调整,先后改为舟山专区公署、舟山地区公署和舟山市人民政府驻地,门牌号为昌国路60号。2005年1月18日,舟山市人民政府迁往新城大厦,原址又变更为定海区人民政府驻地,门牌改为昌国路61号。

图:解放初期的定海县政府

(民国《定海县志》所载定海县公署平面图)

昌国路11号原为唐宋元三代县(州)治的驻地。明隆庆三年(1567),宁绍参将梅魁移驻舟山,改县衙为参将府。清顺治六年(1649)十月,南明鲁王朱以海进驻舟山,以参将府为行宫。顺治八年(1651),清军攻破舟山,鲁王元妃陈氏等投宫井殉节。

图:舟山宫井(资料照片 阿能供稿)

清康熙二十三年(1684),定海镇总兵移驻舟山并改名为舟山镇(后又改称定海镇),原参将府改为总镇府。(1913)浙江省议会决议将镇鳌山麓旧总镇府改建为成仁祠,并迁建雪交亭于此。

图:成仁祠(转引自民国《定海县志》)

按清代的品秩制度,总兵为正二品官员,知县为正七品官员。1841年,定海县升为直隶厅,厅同知为正五品官员。

02

昌国路上有数毁数兴的祖印寺

昌国路98号是号称“翁洲第一古禅林”的祖印禅寺,现占地近6500多平方米,建筑面积在4500平方米左右。其中,大雄宝殿为清末建筑,舟山市重点文物保护单位。

祖印禅寺原名“蓬莱院”,址在蓬莱乡朐山(今衢山岛),初创于五代后晋天福五年(940),宋治平三年(1066)赐额“祖印”,沿袭至今。南宋嘉熙二年(1238),昌国县令余桂将其迁至治所东南与接待寺合而为一,成为昌国县城主要的佛事场所和朝拜普陀山僧俗的转驻之地。

祖印禅寺历经数毁数兴。明初海禁时,因废县毁寺,导致香火中断,祖印寺一度为舟山中中千户所、舟山中左所祝圣道场。明宣德年间,由都指挥张翥重建,正统七年(1442)又遭火焚。成化五年(1469),再由总督张勇重建。明万历年间,后大殿曾一度作为纪念舟山参将张可大和徐一鸣的“张公祠”和“徐公祠”。清朝初年,定海岛民又遭迁徙,城垣尽毁,祖印禅寺殿宇多毁于兵燹,惟大雄宝殿巍然不动,被时人传为神异。

清康熙年间定海总兵蓝理重修祖印禅寺。同治间,身兼城北普慈寺住持的云岫法师募资重建。宣统元年(1909),由工商巨子、邑人朱葆三购置进口铁杪木,发起民间集资重修。现存的天王殿、大雄宝殿、钟楼等均为当时所建。1950年5月后,祖印禅寺被改作粮食仓库。1986年,舟山地区专员公署耗资近50万元,维修后改作舟山博物馆。1993年,恢复祖印禅寺。1994年,祖印寺被批准为开放寺院,重开佛事活动。2006年,祖印禅寺被确定为浙江省重点寺院。

祖印禅寺高僧辈出。比较著名的有宋代的卿禅师、了印禅师、月堂慧询法师、密庵禅师等。元至元二十一年(1284),高僧一山一宁开法祖印,之后移住普陀。元大德三年(1299),元成宗敕封普陀山宝陀寺住持一山为江南诸路释教总统,持国书出使日本,并留居日本19年。2014年9月22日,佛教信徒们在大雨中恭迎一山一宁舍利回祖印禅寺。

图:迎取一山一宁舍利 李海宁拍摄

03

昌国路上有学宫和御书楼

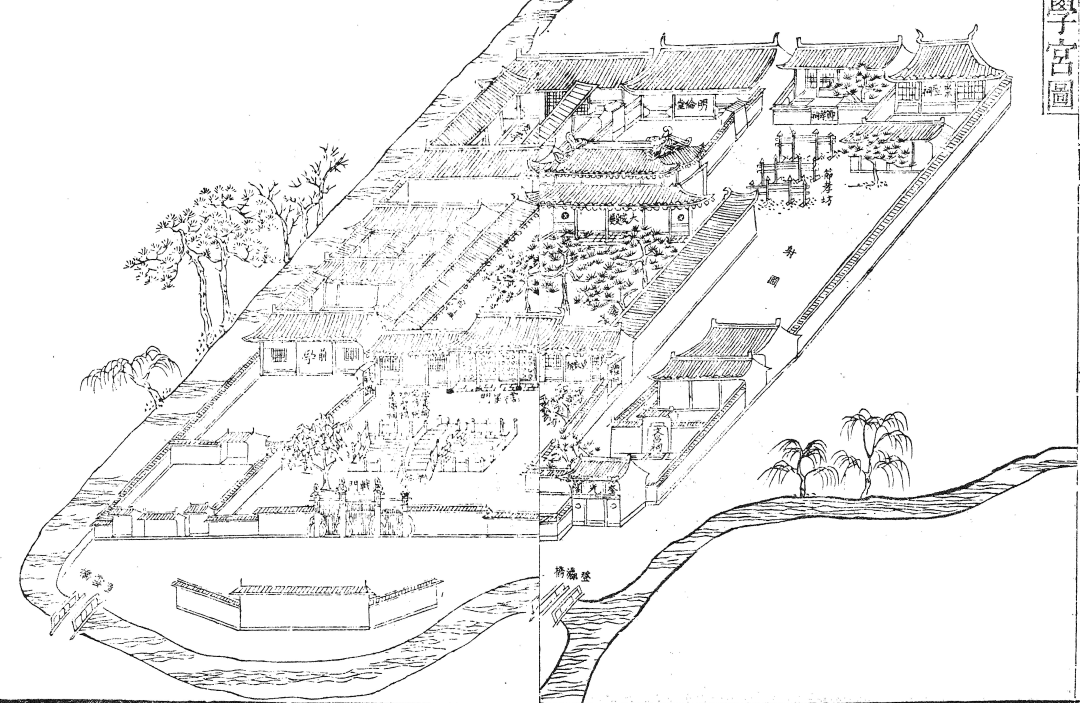

昌国路103号原为清代定海县学宫,现为定海第一中学。有史可考的定海官学始于北宋熙宁八年(1075)创建的昌国县学,址设昌国县治(在今镇鳌山南麓)东一百步。南宋淳熙十六年(1189),县令王阮迁址至芙蓉洲畔(在今东大街127、129号)重建,自此挹秀涵清,气势闳伟,俊人魁士,含章挺生。清定海学宫建于康熙三十年,因古昌国学基已于此前先建定海镇左营公署,难于移易而卜于定海县治之东(即今定海一中校址)。

清康熙二十六年(1687),爱新觉罗·玄烨以“山名为舟,则动而不静”为由,诏改舟山为定海山,御书“定海山”三字赐地方官员。翌年(1688),设定海县。定海县建立以后,知县周圣化择址于现定海一中位置重建学宫,并建御书楼于学宫东南侧。

图:清代学宫图(转引自清光绪《定海厅志》)

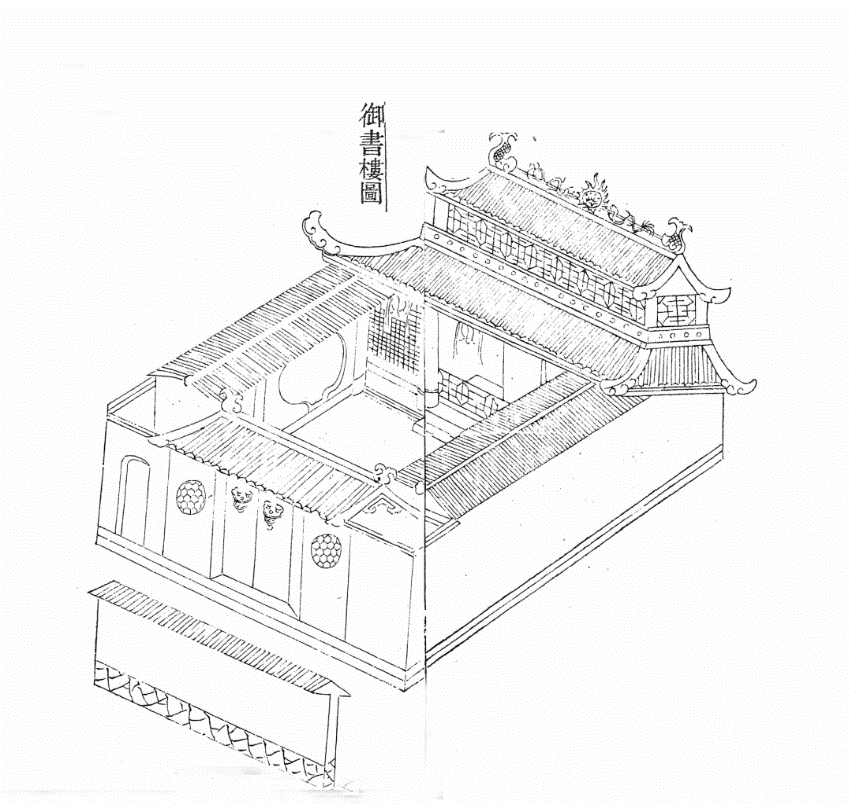

图:清康熙年间的御书亭图

(转引自清康熙《定海县志》)

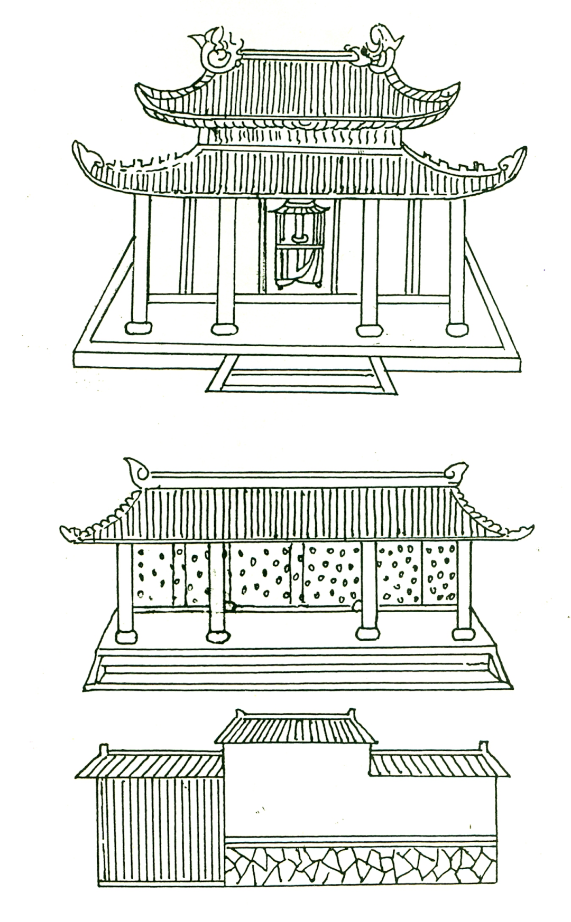

乾隆四十八年(1783)御书楼毁于台风,知县庄纶渭重建御书楼。道光二十一年(1841)英军入侵定海,殖民者在烧杀、劫掠的过程中焚毁了象征皇权的御书楼,定海山匾移至紫微东岳宫。光绪八年(1882),定海厅同知陈恩受募资重建御书楼。1920年,受“五四”新文化运动影响,御书楼改作通俗图书馆。此后,御书楼再次毁于战火,御匾又移至紫微东岳宫。1972年,紫微东岳宫因被定性为代表封建文化而被拆除,御匾也被毁。

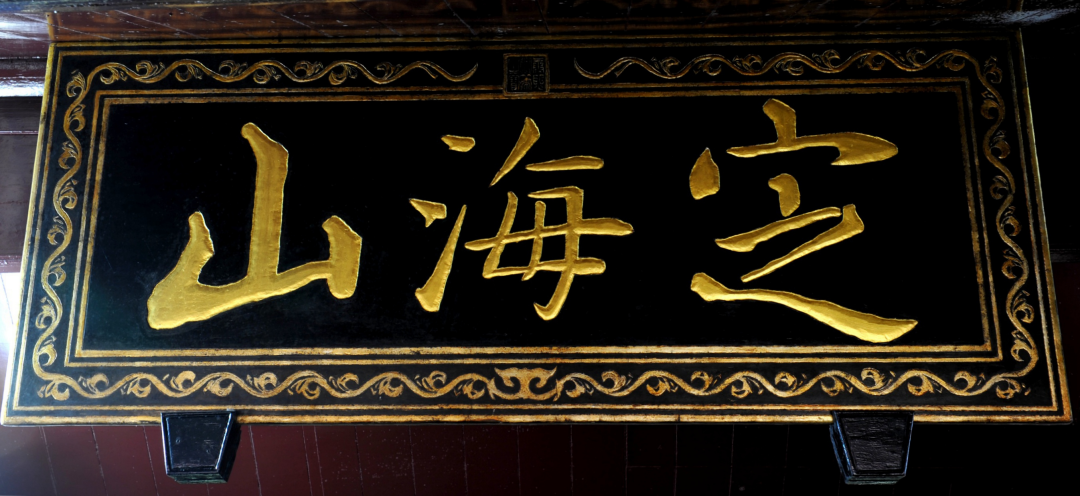

图:现悬于御书楼的“定海山”额

1956年春,经浙江省人民政府批准在定海县学宫旧址创办定海师范学校(1959年改名舟山师范学校)。1984年舟山地区行政公署拨款修复学宫内奎光阁,改称御书楼,并仿制了“定海山”匾悬于二楼,一楼悬挂从故宫临摹的老年康熙皇帝像。1997年12月29日御书楼被公布为舟山市文物保护单位。1979年,舟山地区地名普查领导小组办公室(1981年后改称地名委员会办公室)成立,以御书楼为办公室地址,直至1994年市区合署办公后方迁出。其间,先后完成了第一次全国地名普查、第一次海域海岛地名普查和《舟山海域地名志》的编纂工作。后来,御书楼又成为国家博物馆水下考古研究中心舟山水下考古工作站和《文化昌国》编辑部的住所。

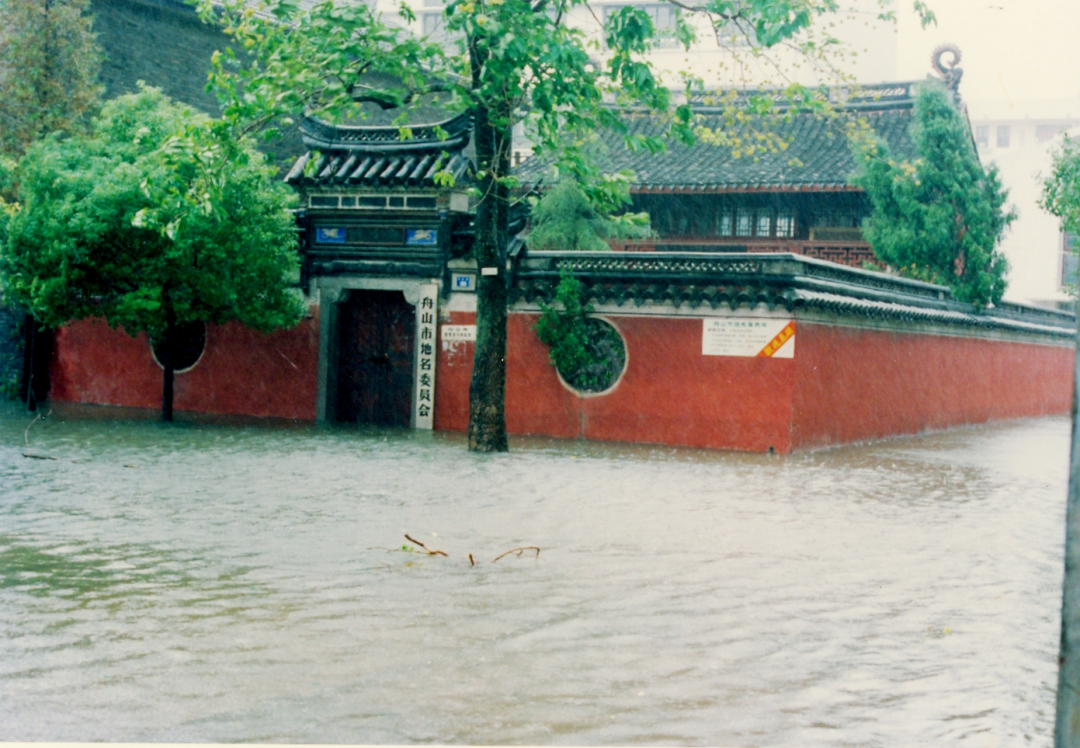

图:1994年台风中的御书楼

沧桑的御书楼了风风雨雨和海岛文化的大起大落,也见证了定海地名的产生以及地名事业的发展。

图:御书楼结构图(转引自清光结《定海厅志》)

04

昌国路上曾有定海小学和舟山中学

昌国路61号原为定海小学。定海小学的前身是“定海县立女子小学校”,建于1912年,由清末省咨议局议员、邑人沈椿年与县知事金国书一起发动社会各界捐款创办,以县署东侧土地祠为校址。定海小学曾经是舟山群岛革命的摇篮,共产党人以教师身份为掩护,建立了地下组织,涌现了金维映、杨静娟、乐亚成等革命烈士。后因地域狭小的原因,定海小学于1996年迁至昌东路。

图:县立第一小学教学楼

(转引自民国《定海县志》)

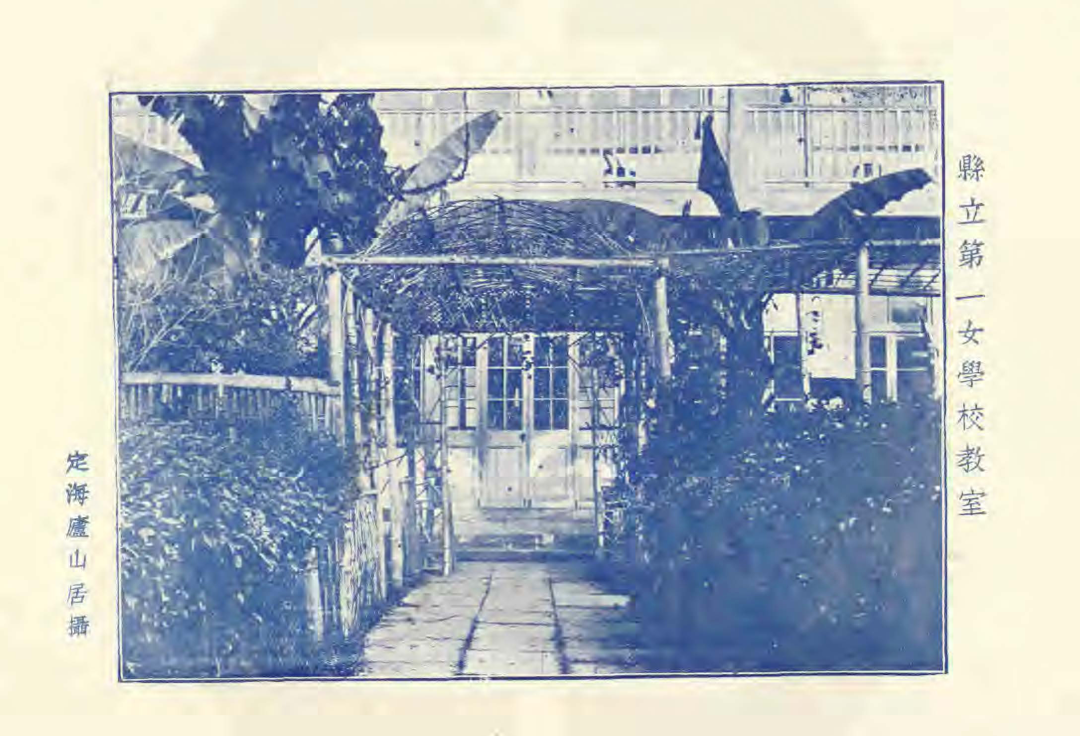

图:县立第一女校教学楼和宿舍

(转引自民国《定海县志》)

昌国路5号原为舟山中学校址。舟山中学的前身为创建于1921年的定海公学,由舟山籍爱国实业家刘鸿生等捐资创办,是舟山市历史上最早的中等学校。1952年与定海县立中学合并为“浙江省定海县中学”,1959年改为“舟山市第一中学”,1962年定为现名。其中的思刘堂,原为定海公学的一幢教学楼,迄今保存完好,是舟山市文物保护点。2012年9月,舟山中学迁至临城街道定沈路285号,原址改为舟山二中校区。

图:定海公学校舍

(转引自民国《定海县志》)

05

昌国路上还有……

昌国路西端,原也有定海城最早的公园。辛亥革命以后,定海于1912年11月光复,改定海直隶厅为定海县。1924年,即将离任的定海县知事陶镛动员刘鸿生偕定海士绅共同筹资在总镇府与定海公学之间兴建定海公园。

1927年,正是大革命的高潮时期,全国各地纷纷成立工会,开展罢工运动,3月14日,定海县总工会成立。3月17日,定海城区药业、南货业、茶食业、牧业、咸货业、绸缎业、广货业、运输工人、码头工人等11个基层工会在定海公园召开成立大会。共产党人顾我、金爱卿、胡焦琴、国民党定海县党部委员邬企予(左派)等参加大会,会后举行了游行。

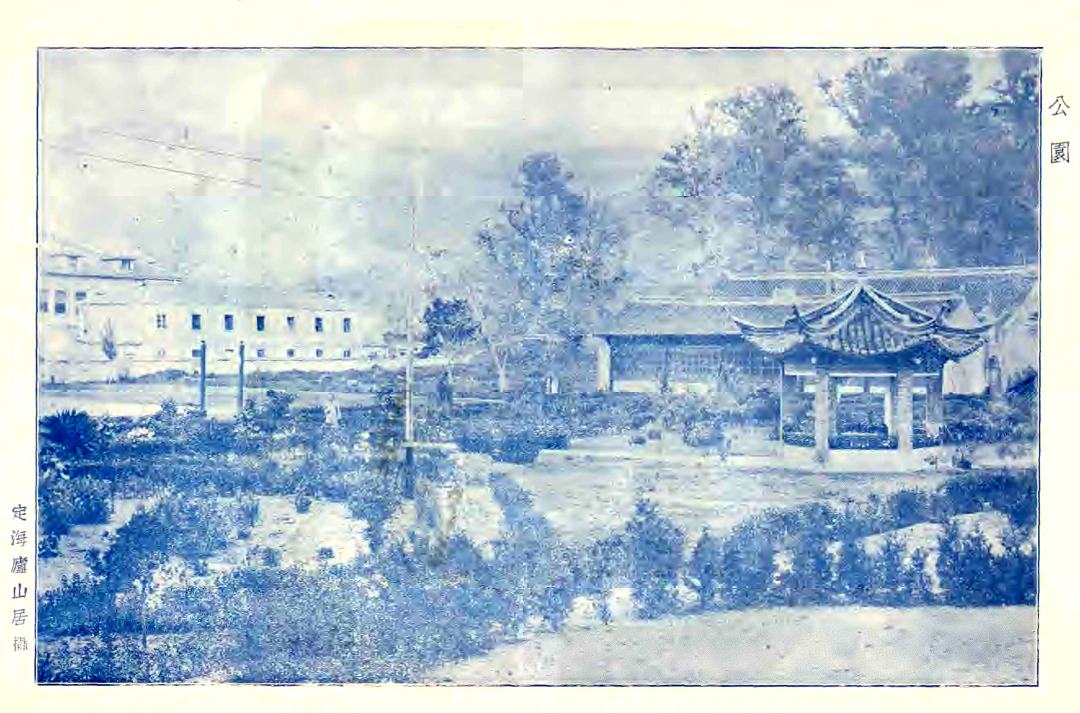

图:民国早年的定海公园

(转引自民国《定海县志》)

1930年5月12日,成仁祠被改建县立民众教育馆。供人们借书看报,娱乐休闲。同时,在民众教育馆前兴建了县体育场,设有篮球、网球、小足球场及乒乓球、棋类活动室。1931年,定海县政府在体育场举办了首届全县体育运动会。抗日战争期间,定海民众教育馆成立抗敌后援会、抗日宣传工作队,为抗日救亡起到积极作用。

1939年6月,定海被日军占领,国民党军政机关及抗日自卫团400多人未作抵抗就撤离舟山。当时,百业凋敝,百姓流离失所,苦不堪言。6月底,日军在原定海公园内成立 “大日本海军舟山岛基地队司令部”。1941年8月,日军司令部迁至道头潘家大屋。舟山解放前夕,定海公园被败退下来的国民党军队所进驻,遂被毁。

昌国路西端南侧,有个叫“花园底”的老地名。其名称源于1917年春在小校场建立的仙乐种植园。种植园主人为定海县农会会长朱福昌,他引进欧美园圃方法试种花卉,首开定海花卉园艺之先河,一时为士绅百姓所称奇,花园底地名从此流传下来。为帮助仙乐种植园宣传推销花卉,当时的会稽道尹刘邦骥特颁嘉奖之额,定海知县张寅曾以知县名义开具证明,成为地方官员支持科普的美谈。

图:民国年间的仙乐种植园菊圃

(资料图片 阿能供稿)