常宁地名由来

文章来源:本站 发布者: 发布时间:2025-04-07 阅读:121 次

来源:新湖南客户端

【编者按】

中国地名,是分布在历史长河里的时空符号,集聚蕴藏了各个时期的历史、地理、人文信息,构成一种用于识别、命名和交往的独特文化。

来自湖南工业大学的彭雪开教授,有“当代徐霞客”之誉,现任中国地名学会常务理事,是原民政部地名研究所科研基地首席专家。湖南日报社株洲分社联合湖南工业大学宣传统战部,开设“彭雪开谈地名”专栏,畅谈“中国政区地名由来”系列话题,敬请关注。

《晋书·地理志下》:“湘东郡,吴置,故属长沙。统县七……”其中有新平、新宁两县。共和国《常宁县志》载:三国吴太平二年(257年),析耒阳县春陵河以西置新宁、新平二县。新宁县治三峒(今湖南省常宁市罗桥镇车田村)均属湘东郡。东晋太元二十年(395年)并新平入新宁,县治三峒。因其时新宁县境相当于今常宁县境,且县治驻其西南部,故可视为常宁置县之始。

新宁境域,在旧石器时代就有原始人在此生息繁衍。上古属三苗国地。后属祝融、古越部落地。夏、商属越人部落地,为殷商势力范围。春秋属荆楚(非政区地名)地。春秋中期后,属楚人势力范围。战国中期楚“吴起变法”(前386—前381年)时,今新宁境域首属楚洞庭郡或苍梧郡,后属楚黔中郡。楚人开始移居境内。秦属苍梧郡,后属长沙郡耒阳县地。两汉时境内居民已掌握采矿和提炼银的技术。沿河溪谷地平川,村落及人口渐多。

新宁,何以为名?

新,刚出现的事物。字出甲骨文,字形像人持斧砍树之状,其本义谓之“取木为新”;后引申为刚出现的事物。《论语·为政》《礼记·月令》《说文解字注·斤部》:“新,引申为凡始基之称。”宁,贮贝、安定。字岀甲骨文,字形像柜中贮贝之状,贝当为原始货币之一种。《周易·乾》《国语·周语中》《孟子·滕文公下》,皆释为安定、宁静之意。新宁,意为刚产生安定的地方。

新宁置县,当与三国吴主孙亮为政之初的局势,密切相关。

《三国志·卷四十八·吴书三》载:孙亮为孙权最小的儿子(共七子)。神凤元年(252年)四月,孙权病逝后孙亮继位,大赦全国,改元建兴。建兴元年(252年)闰月,大封功臣宿将。之后,吴军诸大将不和,残杀不止。权臣们肆意专权,滥杀无辜。孙亮年幼,但还想有所作为。吴太平二年(257年)春二月,孙亮“以长沙东部为湘东郡,西部为衡阳郡,会稽东部为临海郡,豫章东部为临川郡。夏四月,亮临正殿,大赦,始亲政事。”

孙亮“始亲政事”前一个月,分置郡县,置湘东郡辖七县,其中有新宁县,体现了欲有作为的愿望。然而,孙亮十岁继位后,宫廷内斗不已,内无贤辅,外无良将,又受强臣牵制。欲施政又常受孙琳掣肘。“亮以琳专恣,与太常全尚,将军刘丞谋诛琳。九月戊午,琳以兵权尚,遣弟恩攻杀丞于苍龙门,召大臣会宫门,黜亮为会稽王,时年十六。”永安三年(260年),孙亮欲回建业复辟失败,孙亮贬为侯官侯(侯官,今福建省闽侯县),旋又将他遣送回封地。据《吴录》载:孙亮可能自杀而死,也可能被孙休派人毒死,终年18岁。

新平。新,刚出现的事物。平,字出鄀公鼎,字形构形不明,本义指无凹凸之意,引申为安舒之意。《易·泰》《孟子·滕文公下》《论衡· 命禄》,皆释为此义。《晋书·地理下》载:吴太平二年(257年),分长沙郡东部地域置湘东郡、郡辖七县,其中有新平县,以“新置县域永远安定”之意命名,为祈愿地名。事实上,三国吴末,国运日衰,境域内何有“新平”之状。新平县治白面石(今常宁县柏坊镇双白村),与新宁县一样,也可视为今常宁县置县之始。东晋太元二十年(395年),并入新宁县,自此后,不见载于国史、地方志。

南朝属湘东郡。隋属衡山郡。《新唐书·地理志五》:“衡州衡阳郡,上。本衡山郡,天宝元年更名……县六……常宁,中下。本新宁,天宝元年更名。”唐初属衡阳郡。唐神龙二年(706年),迁治麻洲(今常宁县大堡乡麻洲一带);唐开元九年(721年),县治迁至宜江(今常宁县城关镇)。唐天宝元年(742年),新宁县更名为常宁县,属衡州。

常宁,何以得名?

常,同裳,裙子。字出信阳楚简,字形像人身之衣裙。后引申为规律、恒定之义。《书·咸有一德》《诗·大雅·文王》《荀子·天论》,皆释为此义。《玉篇·中部》:“常,恒也。”宁,多指安定之意。常宁,即以“长久安宁之意”为县名。

新宁县,改称为常宁县,当与唐玄宗李隆基(685-762年),治政有关。

《旧唐书·本纪第八·玄宗上》载:唐玄宗为睿宗李旦的三儿子,“性英断多艺,尤知音律,善八分书。”他从小就在李唐宗室,与武氏集团争权夺利中度过。后在宫廷内斗中,李隆基择机于唐隆元年(710年)六月,发动宫廷政变,灭掉武氏集团;不久又将太平公主及党羽的叛乱一举剪灭。李隆基亲掌政权后,并采取一系列改革措施,国内政局稳定,经济发展,百姓受惠亦多,史称“开元盛世”(713-740年),但开元中叶之后,唐玄宗李隆基多沉醉享乐,喜务虚名,好大喜功,边将又多挑衅边疆少数民族,终于在晚年暴发了“安史之乱”。

不过,天宝之初,唐王朝国力强盛,在文治方面仍有不少作为。除了编纂经史,修撰大典外,国家在更改不规范行政区划地名工作,力度超前。《旧唐书·本纪第九·玄宗下》载:唐天宝元年(742年)九月“丙寅,改天下县名不稳及重名一百十一处。”因其时今四川省开江县已复置新宁县,为避重名,便改今湖南省新宁县为常宁县。民国《今县释名》:“吴分耒阳置新平县,刘宋因蛮寇止息,遂号新宁,天宝元年,改名常宁。”

《湖南省行政区划大典·第二卷》载:更新宁县为常宁县后,五代及宋仍沿袭之,属衡州。元至元十九年(1282年)升县为州,属湖广行省岭北湖南道宣慰司。明洪武三年(1370年)降为县,属衡州府;洪武七年(1374年)设常宁军,属衡州卫;后为常宁县。清因之。民国之后,改区频调,县名不改,归属频更。1949年10月12日,常宁县属衡阳专区。1952年改属湘南行政区。1954年属衡阳专区。1983年改属衡阳市。1996年11月19日,撤县置常宁市,属衡阳市代管。

宜阳,历为境内古镇,亦为县治。宜,古名宜水。宜水为湘江一级支流。宜水与境内潭水,皆源于桂阳县之北部边界大山之中,相向北流入常宁市内,两水相汇后称宜潭河。隋、唐时此处有大聚落,因西北濒宜、潭二水(古人认为“山南水北”为阳),故名宜阳。西晋太康二年(281年),湘东郡官方地图册上,已标注有“宜水”。

由此推断,宜水得名约在三国吴置新宁、新平二县时,沿宜水流域,有不少聚落。共和国《湖南古今地名辞典》称:此处“唐代已成聚落,称宜江。开元九年(公元721年)新宁县治迁此,始为县城。”共和国《常宁县志》载:明初筑城垣。1935年置宜阳镇。1953年改名城关镇。旧城于1958年拆毁,街区陆续向四周扩展,略呈三角形,南枕兴泉峰,西北濒宜、潭二水。2007年撤宜阳镇,设宜阳、泉峰,培元3个街道办事处。其中城区面积约21平方公里,总人口(常住人口)77249人。

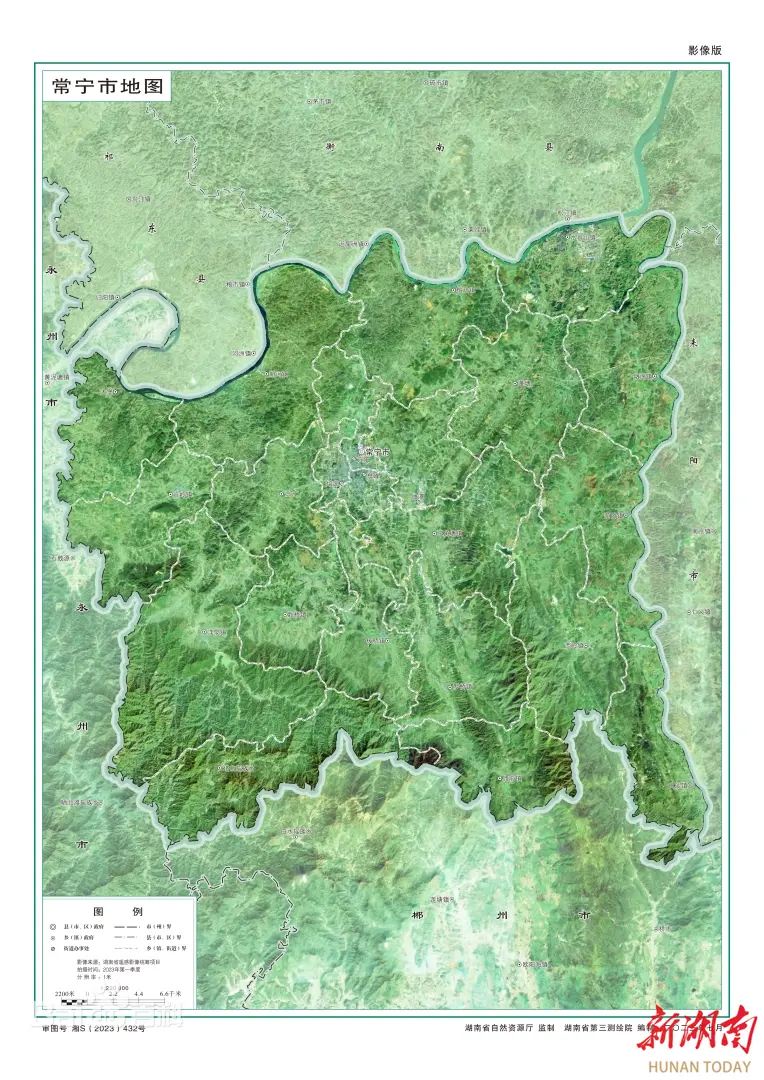

市境地处湘南山地边缘,地形以丘陵、山地为主。属中亚热带湿润气候。河溪众多,湘江自西向东流经北部边界,舂陵水、宜水、潭水纵贯县境中部,北流入湘江。沿江两岸有狭小平原,多谷地。山上多松、杉、竹、茅、杂,盛产杉木、楠竹。水陆交通便捷,有岳临高速过境,214、317、320省道纵横境内,宜水可通航。农产以稻、薯为主,亦产黄花菜、生姜、大豆、花生、百合、板栗等。矿产有金、银、铜、铁、锡、铅、锌、锰等,另右煤、硼、硫铁、瓷泥、大理石、水晶石等。水口山铅锌矿开采历史悠久,有“世界铅都”之誉。工业有采矿、化肥、农药、建材、机械等。古迹名胜,有新平故城遗址,有塔山、金龙岩、元帝庙、王夫之寓居地等。纪念地,有松柏镇金联扎康家戏台为水口山工人俱乐部成立会旧址,草塘乡有县农民协会旧址。

出品/湖南日报社株洲分社 湖南工业大学党委宣传统战部 新湖南株洲频道 华声在线株洲频道

策划/周小雷 廖义刚

执行/张 咪 刘韵霞 龙子怡

本期特别鸣谢常宁市委宣传部